Imaginez une force invisible, tapie partout autour de vous, qui vous presse sans que vous ne la sentiez vraiment. Cette force, c’est la pression atmosphérique. Elle agit sur chaque centimètre carré de notre peau, sur les objets, sur la surface des océans, partout. Et pourtant, la plupart du temps, on n’y pense même pas.

Quelle force aérienne exerce-t-elle sur nous ? Définition

La pression atmosphérique désigne la force exercée par les molécules d’air sur tout ce qui se trouve à leur portée. Sur Terre, chaque individu subit cette pression en permanence, et la plupart du temps, sans en avoir conscience.

Dans les sciences, la mesure de la pression atmosphérique se fait en Pascal, une unité de référence du Système international pour ce type de grandeur.

Le Système international d’unités, que l’on appelle aussi SI, pose les bases pour la quasi-totalité des mesures scientifiques partout dans le monde : le mètre, le kilogramme, la seconde, l’ampère, sans oublier le kelvin, la mole et la candela. Cette uniformisation touche tous les domaines de la science et de la recherche. Des ressources pédagogiques permettent d’aller plus loin sur le sujet.

Avancer en altitude diminue la pression de l’air. En gravissant une montagne, l’air raréfié fait chuter la pression : tous les 16 kilomètres en hauteur, elle est réduite d’un facteur dix.

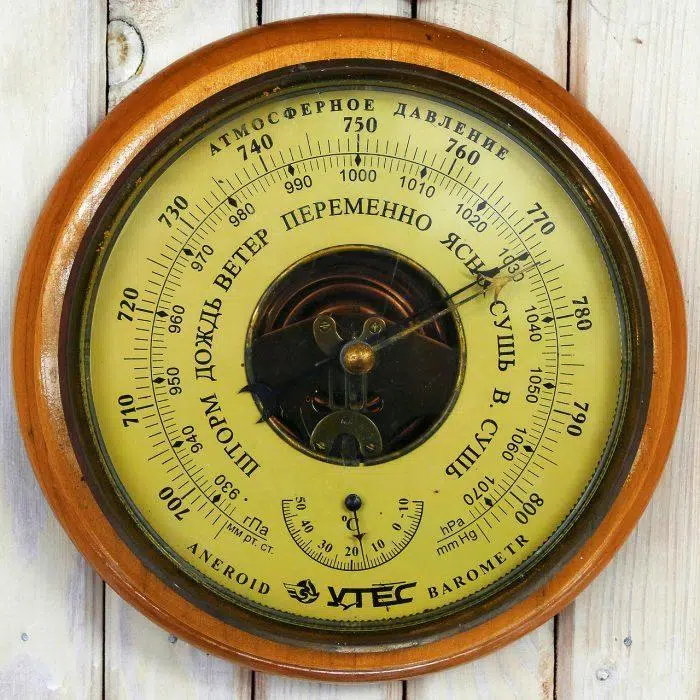

Pour connaître cette pression, le baromètre reste l’instrument privilégié. Il donne les indications nécessaires aux prévisions météo et permet d’anticiper les brusques changements de temps, saison après saison.

Formules de pression atmosphérique

Pour déterminer la pression atmosphérique, il existe une formule devenue incontournable : la loi barométrique.

La loi barométrique

La loi barométrique repose sur ces éléments précis :

- pH (Pa) : pression à l’altitude h

- p0 (Pa) : pression standard au niveau de la mer, soit 1013 hPa à 0 °C

- K (m-1) : constante de nivellement barométrique, qui vaut 4π × 10-5 m-1

Valeurs moyennes de la pression de l’air

La pression de l’air change selon l’altitude, mais aussi avec la température ou la densité des masses d’air. Pour s’en faire une idée très concrète, il suffit de comparer ce qu’on observe au sommet d’une montagne, au bord de la mer, ou bien au fond d’une vallée : d’un endroit à l’autre, la valeur affichée ne sera jamais identique.

Mesure de la pression atmosphérique

Au début, on mesurait la pression de l’air en millimètres de mercure (mmHg). Les tout premiers baromètres fonctionnaient grâce à une colonne de mercure indiquant la pression ambiante.

Baromètres, altimètres, hypsomètres : aujourd’hui, la panoplie d’outils s’est élargie pour mesurer la pression atmosphérique. Même si le Pascal est l’unité adoptée officiellement, le « bar » s’utilise toujours largement au quotidien.

Au niveau de la mer, la pression standard atteint 1013 hPa, ce qui correspond à 1,013 bar.

Le baromètre

Le baromètre reste le plus utilisé pour jauger la pression de l’air. Plusieurs versions existent, qui se distinguent par leurs principes de fonctionnement :

- Baromètre au mercure

- Baromètre à eau

- Baromètre à gaz

- Baromètre anéroïde

- Baromètre électronique

Le baromètre au mercure

Ce modèle, le premier inventé, a vu le jour en 1643 grâce à Evangelista Torricelli. À l’intérieur, une colonne de mercure, fermée et dénuée d’air, se comporte comme un indicateur infaillible : quand l’air appuie plus fort, le mercure monte, et quand la pression retombe, il descend. En lisant le niveau sur la gamme inscrite, on obtient une mesure précise de la pression à l’instant T.

Le mercure, longtemps une référence dans les instruments de mesure pour sa fiabilité, a toutefois été mis en retrait. Les risques liés à son utilisation ne sont plus à démontrer : une fuite ou un bris expose à des dangers sévères pour la santé et pour l’environnement.

Le mercure est désormais interdit pour le grand public en raison de sa toxicité extrême. On sait qu’une simple exposition peut entraîner des blessures graves ou contaminer durablement un milieu naturel. L’usage du mercure est donc strictement encadré pour éviter toute dissémination. Le baromètre à eau

Arrivé en 1792, le baromètre à eau est davantage rencontré comme objet décoratif. Sa faible précision l’écarte de tout usage scientifique exigeant.

Le baromètre à gaz

Dès 1818, Alexandre Adie imagine un nouveau procédé : mesurer l’effet de la pression de l’air sur le volume d’un gaz. Le mécanisme repose sur cette variation volumique traduisant la pression ambiante.

Le baromètre anéroïde

En 1844, Lucien Vidie développe le baromètre anéroïde : il contient une capsule métallique totalement étanche, vidée d’air. En fonction de la pression extérieure, la capsule se contracte ou s’élargit ; ce mouvement est transmis à une aiguille pour indiquer la valeur, ou peut être enregistré.

Le baromètre électronique

La version électronique utilise la déformation d’une cloche sous vide pour détecter les variations de pression : un capteur ultra-sensible capte la moindre modification et l’enregistre instantanément.

L’hypsomètre

L’hypsomètre mesure une altitude à partir de la température d’ébullition d’un liquide, qui baisse lorsque la pression diminue. Généralement, on utilise de l’eau, parfois du méthanol ou de l’éthanol : plus on s’élève, plus la température d’ébullition chute (moins de 100°C).

Un exemple qui marque les esprits : sur le littoral, l’eau bout à 100°C ; tandis que là-haut, sur le sommet du Mont Blanc (vers 4000 mètres), elle n’atteint que 85°C. Là, la pression oscille autour de 0,5 bar.

Dans les grandes profondeurs marines, certains sites voient jaillir des sources à plus de 300°C sans que l’eau ne passe à l’état de vapeur, la pression y est telle que l’ébullition normale n’a plus lieu.

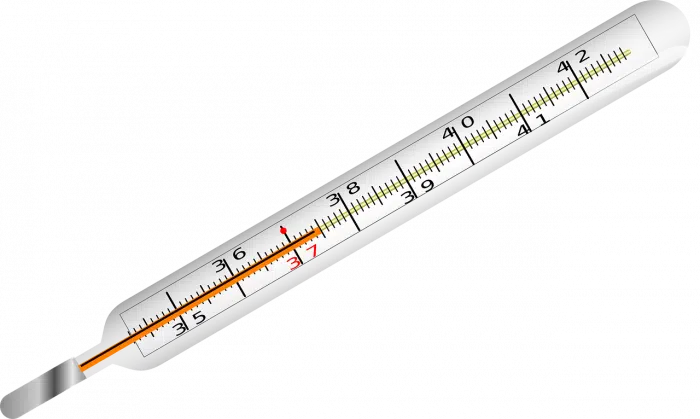

Le principe de l’hypsomètre : chauffer un liquide dans un tube, mesurer la température d’ébullition avec un thermocouple. Plus le soin apporté à la prise de température est grand, plus la mesure s’avère fiable, en particulier à basse altitude.

Un mot sur le thermocouple : il s’appuie sur l’association de deux matériaux différents. Leur différence de température génère un micro-courant (effet Seebeck), utilisé pour la mesure thermique.

Altimètre

Que ce soit pour voler, explorer ou gravir un sommet, l’altimètre s’impose comme l’allié indispensable. Il détermine l’altitude par rapport à une référence, souvent le niveau de la mer. Avant l’utilisation, il nécessite d’être réglé précisément.

La méthode classique, dite barométrique, consiste à comparer la pression de l’air ambiant à celle du point de départ. La différence, appliquée à la formule barométrique internationale, fournit l’altitude. Les modèles modernes peuvent aussi fonctionner par impulsions laser : ils mesurent alors le temps mis par un signal pour faire un aller-retour entre l’appareil et le sol.

Applications de pression

Si l’on observe le quotidien, la pression de l’air s’invite partout : gonfler un pneu de remorque, vérifier la pression des pneus avant un trajet ou préparer une plongée. Un simple pneu de remorque, c’est entre 1 et 2 bars de pression, bien moins, au fond, qu’un pneu de vélo… même si la surface totale est bien plus large.

Les pneus

De la voiture au tracteur, en passant par le vélo, tous utilisent des pneus renfermant de l’air (ou de l’azote) sous pression. Pour les véhicules, la pression est généralement située entre 2 et 3 bars. Sur un vélo, la pression grimpe facilement à 5 bars. Et pour les pneus énormes des tracteurs, 1 à 2 bars suffisent, car la surface d’appui est bien plus grande.

Les machines

L’industrie fait elle aussi appel à la pression de l’air : beaucoup de machines, comme les presses hydrauliques ou certains outils à percussion, dépendent directement de ce phénomène pour fonctionner efficacement.

Météorologie

Sans la pression atmosphérique, impossible d’anticiper le temps qu’il fera. Elle module les dépressions, façonne les anticyclones, guide les vents et définit nos climats. Parfois, lors d’un typhon ou d’un ouragan, la pression s’effondre à 900 hPa, contre 1013 pour la valeur dite « standard »,, signal d’une situation extrême.

Sport

Dans le sport, la pression atmosphérique influence directement la performance et l’adaptation du corps. Les sportifs d’endurance ou d’alpinisme connaissent cet enjeu sur le bout des doigts : l’entraînement en altitude, où l’air est plus rare, oblige le corps à s’adapter. Après quelques semaines passées en montagne, le transport d’oxygène devient plus efficace ; de retour à basse altitude, l’avantage biologique se fait sentir. Pour que le bénéfice perdure, trois semaines d’acclimatation sont souvent recommandées, notamment dans certains centres en montagne spécialisés.

Omniprésente mais souvent passée sous silence, la pression atmosphérique rythme nos gestes, influence nos outils et façonne notre environnement. La prochaine fois que vous croiserez un altimètre ou que vous vérifierez la pression de vos pneus, gardez en tête ce pouvoir silencieux qui façonne le monde à chaque instant.